この記事を読むのに必要な時間は約 71 分です。

陸海軍大東亜戦争開戦経緯、杉山メモ、蒋介石書簡集等手持ちの蔵書のほか、官公庁統計データ、国立国会図書館デジタルアーカイヴ、外務省外交資料館、アジア歴史資料センター、フーヴァー戦争・革命・平和研究所、防衛省防衛研究所、その他ネット上の資料、論文を元にまとめていますが、煩雑なので参考にならないかもしれません。全てをわかっている訳ではなく調査研究中ですので、利用する方は注意して度々チェックしてください。

目次

- 1 戦前の暴力に対する価値観はどうだったのか。

- 2 日本に侵略思想があったのか。

- 3 なぜ日本は朝鮮半島へ進出したのか。

- 4 なぜロシアと戦ったのか。

- 5 なぜドイツは干渉に賛同したのか。

- 6 日本はなぜ満洲へ進出したのか。

- 7 日中関係が悪化した対華二十一ヵ条の要求は日本が悪かったのか。

- 8 なぜ国内で反米意識が大きくなったのか。

- 9 なぜ日中戦争ではなく、「支那事変」と呼ばれたのか。

- 10 なぜ日中戦争は長引いたのか。

- 11 南京事件はどこまでが真実か。

- 12 日本軍はなぜ南進したのか。

- 13 なぜドイツは親中だったのか。

- 14 なぜ陸軍はドイツと同盟を結びたかったのか。

- 15 日独同盟に反対意見はなかったのか。

- 16 なぜ陸軍に親独派が多かったのか。

- 17 松岡洋右はなぜ日独伊三国同盟を締結したのか。

- 18 なぜヒトラーは日本と同盟を結んだのか。

- 19 日独防共協定はどちらから持ち掛けたのか。

- 20 なぜ大島浩は親独だったのか。

- 21 アメリカと戦う空気になったのはいつか。

- 22 日本はなぜアメリカと戦ったのか。

- 23 開戦の時期はなぜ1941年12月8日だったのか。

- 24 なぜ東条英機が総理になったのか。

- 25 なぜ東条英機は対米開戦を避けられなかったのか。

- 26 真珠湾奇襲攻撃を立案したのは誰か。

- 27 いつ、なぜ真珠湾攻撃が決まったのか。

- 28 戦争は回避できなかったのか。

- 29 日本閣僚は開戦を求めていたのか。

- 30 近衛文麿はなぜ総理の座を投げ出したのか。

- 31 日米交渉でアメリカはなぜ強硬姿勢だったのか。

- 32 アメリカ・イギリスはなぜドイツを嫌うのか。

- 33 なぜ戦争が起きるのか。

戦前の暴力に対する価値観はどうだったのか。

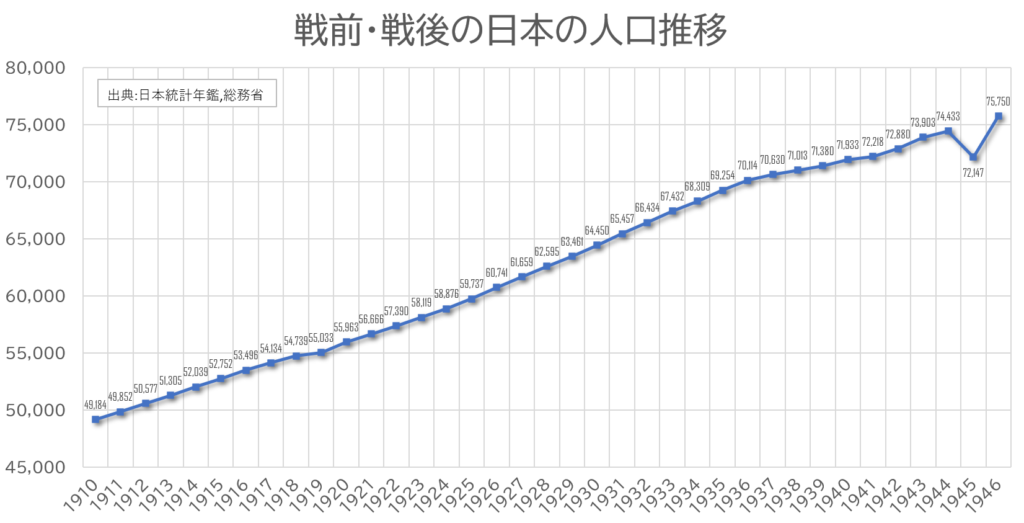

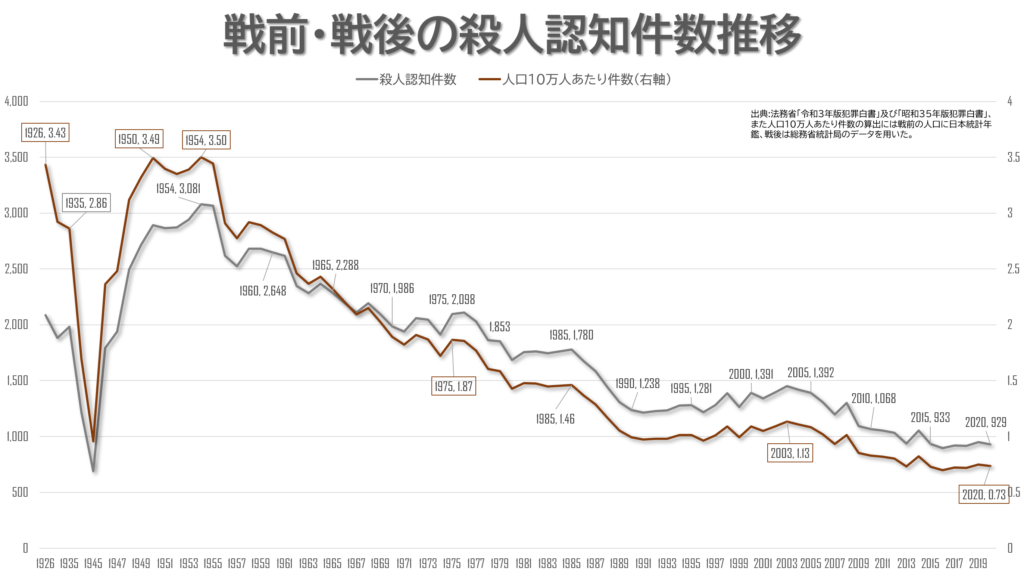

メディアが未熟だったこともあり、この時代は少なくとも現代社会より暴力に対する啓蒙や意識が低かったのは事実である。二・二六事件が起きたのも五・一五事件被告が正義のクーデターだったとして国民や右派の労働組合から減刑を求める声が集まり、刑が軽減されたことが一因だった(人間の小指九本を添えた五・一五事件被告の減刑嘆願書が新潟市から小包で荒木陸相宛てに届く事件もあった)。警察庁が認知した殺人事件の件数だけを見ても戦前の殺人事件発生率の高さは現代と比べれば約4倍と顕著である(下図)。1868年戊辰戦争、1877年西南戦争(他士族反乱)、1894年日清戦争、1904年日露戦争、1914年第一次世界大戦と当時の日本は約10年おきにエスカレートした戦争を経験しており、明治維新に生まれた人であれば、40代までに大きな戦争を5度も体験したことになる。武力による現状変更が異常でない時代だった。ましてや外国の脅威に対する過剰反応が大陸進出・治安維持、そして東南アジア諸国の植民地解放という相対的「正義正論」となった当時ではなおさら、一部分では麻痺惰性のような状態で判断が下された事象もあったと思うのは想像に難くない。

日本に侵略思想があったのか。

とはいえ、不謹慎だが仮に昭和天皇に侵略思想があり、もし本気で計画的に侵略行動に乗り出していれば、長期化した日中戦争のような場当たり的な対処はなかったように思う。対するフランクリン・デラノ・ルーズベルトは、スタークスプランと呼ばれる海軍拡張計画に貢献したハロルド・スターク海軍大将を真珠湾攻撃の責任として更迭し、大統領直属の艦隊指揮権をアーネスト・J・キング大将に任命するなど抜かりない戦争指導を行っている。

一方で現場の軍人たちの中には侵略思想があったという主張が散見される。東条英機の側近を務め、国策立案を担当していた陸軍省軍務局軍務課の石井秋穂大佐は戦後次のような証言をしている。「結局、理論的に申せばどれもこれもみな問題があったことになりますけどね・・・それを正直に申せばね、侵略思想があったんですね。それが限りなくね、あっちこっち、これが済んだら今度はこれ、というふうに侵略思想があったんですよね、もとは。そういうことになりましょうね。」(1)。

また真珠湾攻撃に参加した源田實海軍大佐は戦後以下のように語っている。「我が国が戦争に突入したのは、多分に自画自賛的な戦争経過を頭の中に持っていたからである。」「日本が作った危機感は、日本自ら作ったのであって、国策の変更と共に、危機感は自ら消え去る状況にあった。自ら作った危機感の上に、戦争やむなしと断定し、その戦争の経過を、また自分に都合の良い仮想図を基に判断していた。」(2)。

1928年6月4日、関東軍河本大作大佐による張作霖爆殺事件が勃発し、田中義一首相が引責辞任した翌年6月頃、日本による中国侵略を企図したとされる秘密文書「田中上奏文」が中国で出回った。同文書は矛盾した部分が多く敗戦後の東京裁判で偽文書であったことが判明しているが、日本のその後の行動は合致していた。中国側はこの文書を引用して日本による侵略計画を国際社会に訴え、まもなく米大統領に就任するルーズベルトや側近のコーデル・ハル国務長官、サムナー・ウェルズ国務次官、スタンレー・ホンベック極東部長らの対日観にも影響を与えることになった。

日中戦争直後、日本では「八紘一宇」が流行り出し「大東亜共栄圏」の根拠となった。しかし大陸側からすれば、それもただの善意の押し付けであり、また都合の良い全体主義の押し付けである。統帥権を濫用した挙句、一部の軍人達による暴走を止められなかった軍部高官に「八紘一宇」がオブラートのように使われたことが残念でならない。

参考:(1)NHKスペシャル「御前会議 太平洋戦争開戦はこうして決められた」、(2)源田實著「真珠湾作戦回顧録」、渡辺銕蔵著「自滅の戦い」、「ルーズベルト秘録<上>」(扶桑社文庫)

なぜ日本は朝鮮半島へ進出したのか。

列強国が領土を拡大していく時代において、不凍港を目指し南下政策を推し進めるロシア帝国の脅威を警戒したため、朝鮮を近代化する目的から干渉を始めたのがきっかけで、結果的に進出したに過ぎず侵略が目的ではないというのが通説。

なぜロシアと戦ったのか。

義和団事件が解決した後も満洲からロシア軍が撤退しなかったから。

日清戦争を勝利した日本は、1895年4月17日に締結された下関条約で遼東半島の永久的な領有を認められた。一方、南下政策を推し進めるロシア帝国は西側の攻略に苦戦しており、極東日本の大陸進出は脅威となる。日清戦争を注視していたロシアは欧州列強に戦争への干渉を呼びかけ、ドイツのヴィルヘルム2世が賛同した(➡なぜドイツは干渉に賛同したのか)ことにより、露仏同盟を結んでいたフランスとともに遼東半島の返還を求めた(三国干渉)。

日本はイギリスの支援を期待したものの中立を誇示され、同年5月4日、遼東半島を返還することにした。ところが、ロシアは翌年露清密約を交わし、98年のパブロフ協定で日本に対する共同防衛とともに遼東半島先端の旅順・大連の租借権利を手中に収め、またドイツも95年に天津と漢口に租界設置を許された上、97年に山東省で起きたドイツ人宣教師の殺害事件を足掛かりに膠州湾を占領、翌98年に結ばれた独清条約で膠州湾の99か年租借権を手にして、植民地支配を進めた。

西欧列強に侵食された清国では排外運動が激しくなり、1900年に義和団事件が起きると、慰留民保護のため8カ国連合軍が出兵し蜂起軍と衝突。翌1901年に北京を制圧して鎮圧が完了するが、ロシアは満洲の占領を企み清国内に侵攻。ロシアとグレート・ゲームで対立するイギリスが日本と日英同盟を締結し、日英米でロシアに抗議したが、1903年5月、朝鮮の鴨緑江の森林伐採権を悪用して龍岩浦付近に軍事基地を設置しようとしたため(龍岩浦事件)、日露戦争が勃発した。

参考:国立古文書館デジタルアーカイヴ「露国ニ対シ宣戦・御署名原本・明治三十七年・詔勅二月十日」

なぜドイツは干渉に賛同したのか。

ロシアとフランスの接近を妨害すること、ロシアの注意を東に向けて欧州における脅威を減らすこと、ドイツ自身の極東への野心、またヴィルヘルム二世が黄禍論を主張していたことが賛同した理由とされる。

黄禍論はドイツのウィルヘルム二世が東洋人に世界を支配される懸念をロシアのニコライ二世に指摘した風刺書「愛する従兄ニコラスよ将来世界の平和を破り人類の幸福と安寧とを害する悪魔は東洋に住み佛教と云う偶像教を奉ずる黄色の賤民で有る」から起こったものといわれ、黄色人種差別の一種である。

参考:ウイルヘルム・ホーヘンツオルレルン 著「前独帝自叙伝」

日本はなぜ満洲へ進出したのか。

日清戦争後の三国干渉を恩に着せて清と露清密約を交わして以降、ロシア帝国は満洲を事実上支配していた。脅威と見ていたロシアに致命傷を与えることができた日露戦争の講和として臨んだポーツマス条約では、賠償金を欲しない代わりにロシアを満洲から撤退させた上、清と満洲善後条約を結び、満洲鉄道周辺の権益が譲渡された。これが満洲を統治することになった経緯である。ここまでは法的にも問題なく、また英米関係の悪化はなかった。

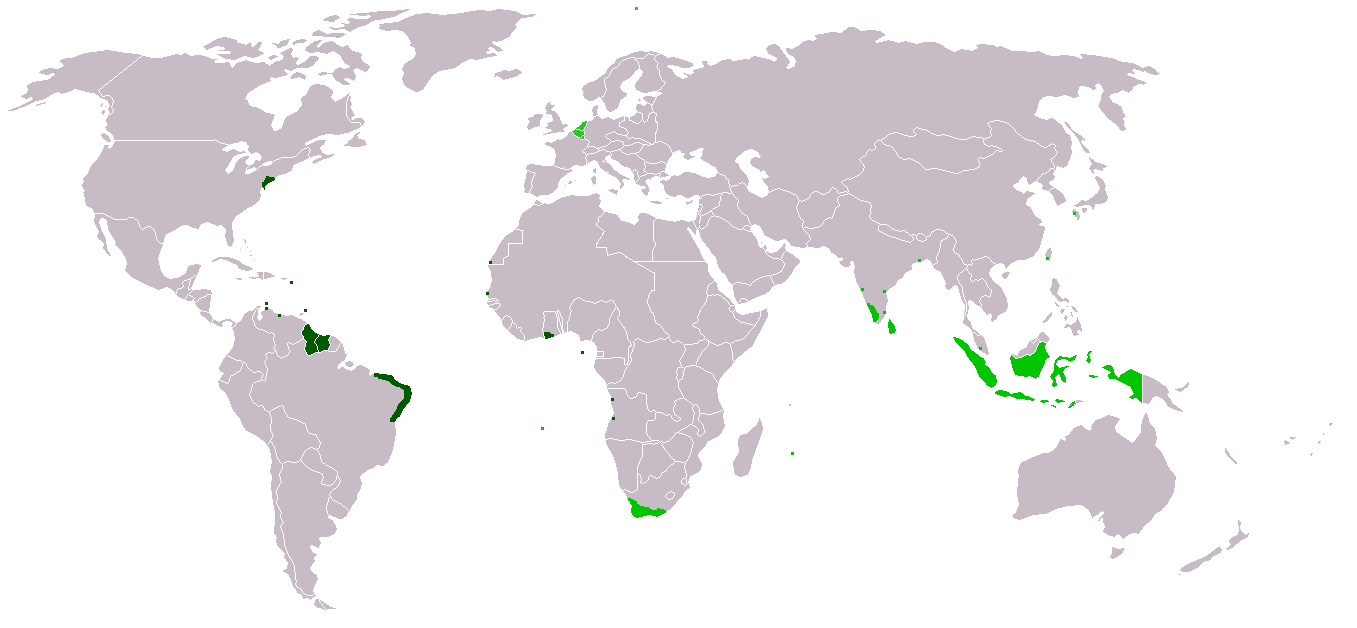

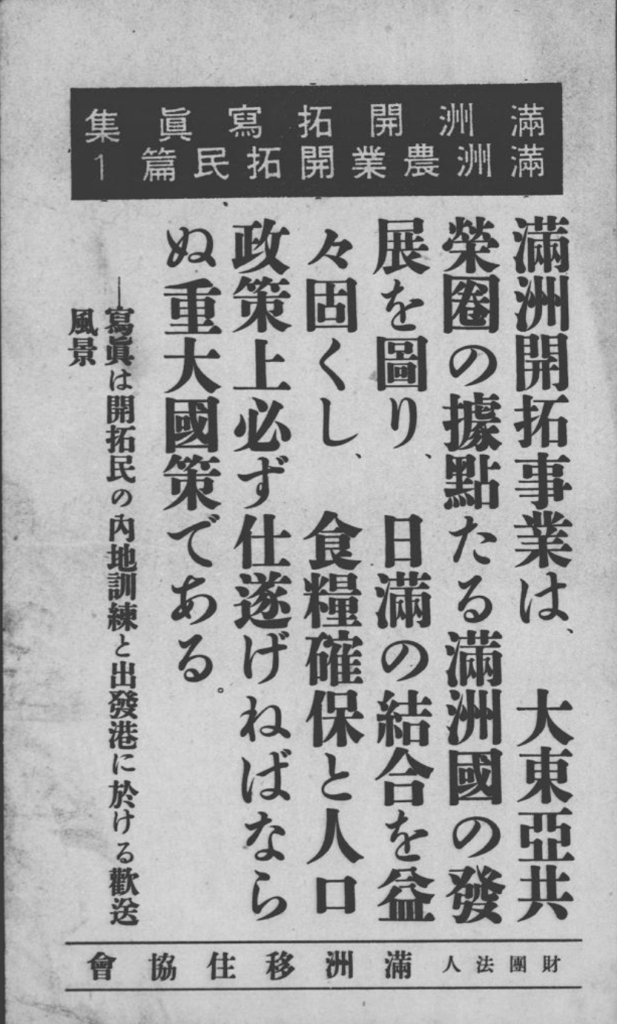

国土が狭く、資源の乏しい日本にとって、満洲は当時の日本国民の希望だった。特に第一次世界大戦による特需景気を終え、1920年をピークに以降戦後恐慌(1920)、関東大震災(1923)、金融恐慌(1927)、世界恐慌(1929)、昭和恐慌(1930)、東北大凶作(1931、34)と経済が停滞していく中で、日本の国土面積の3.4倍という広大な土地、しかも多くは平原であるため開拓がしやすく、人口増加の問題も抱える日本としては、資源の確保、景気の改善といったさまざまな問題の解決先として満洲は理想郷となっていく。その上1924年にアメリカで排日法が施行されたこともあり、満洲への移民志向はいっそう高まった。また関東軍としては日露戦争の多大な犠牲によって得た理想郷を絶対に手放したくないといった側面もあった。ただそのこだわりから日本は想像を絶する難局を次々と迎えることになる。(➡戦前の歴史を20超の経済指標で分析する)

海軍の石川信吾軍務局第二課長が1931年に出版し、その後の日本軍の侵攻に影響を与えた「日本之危機」で満洲について次のように結言している。「満蒙は二十五年の昔に於いて既に日本民族の生存上重大なる地域と認められ、之を侵略せむとするものに対しては、国運を賭して戦ったのであって、開戦前粟野中露公使宛に発せされた訓令の一節に『満洲が他国の権力下に陥るは韓国を危うくし、又は韓国における他国の地位を優勢ならしめ延ては我が国の地位をして危殆ならしむるに至る。』と記されてあったそうだが、韓国が一独立国であり満洲の在留邦人が僅かに二百人位であった当時において既に然りだ。満蒙が接壌地となり其所に幾多の権益と二十万の在留邦人とが実在し、而して国内においては絶えなき人口増加と、土地面積の狭隘(きょうあい)なるとに依り、民族の全的生存危機に当面している今日、満蒙の重大性等ということが事新しく論ぜられることそれ自身が、現代日本の民族精神に余程弛みが来ている證(あかし)ではあるまいか。満蒙の重大性!それは我ら民族に残されたる唯一の活路であるからだ。」

日中関係が悪化した対華二十一ヵ条の要求は日本が悪かったのか。

1914年8月23日、日本は日英同盟を根拠にドイツに宣戦布告するとともに第一次世界大戦に参戦、陸海軍が独租借地である中国山東省・青島に侵攻する。日本軍死傷者千名余りを出し11月7日に青島独軍は降服開城した。対華二十一ヵ条要求は翌年1月18日に大隈内閣の外務大臣、加藤高明の命により日置益中華公使と袁世凱との間で行われた交渉で日本側が提示した内容の事。善悪は相対的定義であることから客観的判断は難しいが、日本は遵法的平和的に交渉している。

その内容は①ドイツが山東省に持っていた権益を日本が継承する、②省内やその沿岸島を他国に譲与しないこと、③膠済鉄道を連絡する鉄道の敷設権を日本に許すこと、④山東省の港湾都市を外国人の居住・貿易のために新しく開放すること、と山東半島に関するものが4条、他①旅順・大連、南満州鉄道の租借期限を99か年に延長すること、②日本人に対し、商工業上必要な土地の所有権を与えること、③政治・財政・軍事に関する顧問教官を必要とする場合は日本に相談する、④中国沿岸の港湾・島を外国に譲与・貸与しないこと、⑤日中間の警察事故防止のため、日中合同で作ること、⑥一定数以上の兵器の供給を日本より行い、あるいは日中合弁の兵器会社を設立すること、⑦武昌と九江を連絡する鉄道、および南昌・杭州間、南昌・潮州間の鉄道敷設権を日本に与えること、などが提示された。

この要求に対し、袁世凱は日本が中国を侵略する目的で突きつけてきたと喧伝し国内世論の支持を集めた。日本はその意図がないこと強調するため譲歩して13ヵ条のみの最後通牒を提示し、5月7日にようやく承認した。承認翌月の6月に袁世凱が病死して以降も大陸秩序は混とんとし、1919年のパリ講和会議で中国政府は条約の無効を主張するも議題には取り上げられず、不満を持つ北京大学の学生ら約3000人余りによって五四運動が起こる。結局日本は1921年に山東権益も返還したが、条約以降中国では5月7日を国恥記念日として長く記憶に留めることになり、反日運動の端緒となった。

なぜ国内で反米意識が大きくなったのか。

1919年の国際連盟委員会で連盟規約に人種差別撤廃条項追加を提案した日本の案が否決されたこと(ただしこれは日本自身も大陸に進出していると国内で批判があった)、21年のワシントン海軍軍縮条約で英米戦艦保有数と日本の保有数の比を5:3に制限されたこと(これも海軍内では賛否が分かれた)、24年にアメリカで排日移民法が施行されたこと(27年にはカナダでも寫眞結婚による入国が禁止となる)、極め付きは1929年にアメリカで起きた世界恐慌である。

またこの間1920~41年にかけて反ユダヤ主義思想が日本に伝わり、特に陸軍の言動に影響を与えていた。ロシア革命が起きたのはユダヤ人による陰謀と説いた元祖陰謀文書「シオン賢者の議定書」(ロシア皇帝ニコライ二世が広めたといわれる)がシベリア出兵した日本軍の帰国によって国内で広まり、さまざまないわゆる「陰謀論」本が出版された〔包荒子(安江仙弘)著『世界革命之裏面』(1924)、満川亀太郎著『猶太禍問題の検討』(1932)、四王天延孝陸軍中将著『ユダヤ人の陰謀』(1933)、塩田盛道著『世界を攪乱するユダヤ人』(1933)、安谷宗虔著『支那事変とユダヤ人の陰謀』(1937)、大野慎著『ユダヤ人の陰謀を暴く』(1937)、萩原新生著『動乱の世界』(1941)など〕。打倒帝国主義、世界統一を目論むユダヤ人がロシアに入って共産主義となり、アメリカでは資本主義を唱え、支那では三民主義の原理となった「抗日」を掲げた―或いは「世界の富の三分の二を支配している」「世界の言論機関の九割を牛耳っている」などと世界財界を支配しているユダヤ資本家によって日露戦争や第一次世界大戦、排日法、日中戦争、世界恐慌が引き起こされたといったような支離滅裂な物語が末端にまで広がり、新聞でも反ユダヤ主義的な見出しがつくことが散見された。

悪辣なる米国新聞楽屋裏を 1937.10.1(ベルリン十九日同盟)(左画像)

支那紛争が拡大するやドイツ政府は宣傳省を通じて言論機闘に対し、支那のデマを一掃し正義日本の立場を支持するよう指令を発したが最近ユダヤ系の米国新聞は支那新聞に関連して反独デマを作製、ドイツが直接事変に介入しているがごとき報道を盛んに行ってるので、ドイツ言論機闘は十九日の紙上に一斉に左の記事を掲げ、この種の虚報爆撃の法律を布くとともに日本の支那空爆を支持した。米国新聞は日独親善関係を逆用してドイツを世界平和の攪乱者なりご宣伝し始めて従来スペインポルセヴィキ残虐行動に目を覆うていたこれら諸新聞が支那都市の空爆にあたり突如態度をあらため日本軍の残虐行為を発見したと大騒ぎするのは滑稽であるデマ報道の楽屋はさらにドイツを引合いに出さねばそのからくりは完成しないとご認識した結果スペインポルセヴィキの残虐行為ドイツ飛行家の責任に転嫁した手法ならび上海では日本側のドイツ製重砲が支那陣地を砲撃しているなどとデマり出したドイツ新聞はかかる反独デマを黙視することを得ずここに断乎として反駁を加えるものである。

※ユダヤ系の米国新聞が「ドイツが蒋介石政権に武器を提供している」と報じていると日本紙「日米新聞」が報じている。同紙はこれをデマであると報じたが実際は真実であったことが戦後明らかになっている。

実際に米国では1935年2月、上院議員らによる調査で第一次世界大戦において銀行家や兵器メーカーが不当な利益を上げていたことが暴露され、欧州大戦への参戦理由がこれら資本家の利益のためだったと結論づけられたこともあり、個々の資本家の事例と米国人またはユダヤ人を結びつけることで物語としての信頼性を高めた。

また陸軍に対して親米派の多い海軍からも石川信吾軍務局第二課長が1931年「日本之危機」という書を出版、その中で南満州鉄道の共同経営を提案した米鉄道王・ハリマンの野望(桂・ハリマン協定)をはじめとする米国の東進政策に対し警戒を広めた。

加えて支那事変の拡大化(1937年7月~)によるルーズベルト米大統領の隔離演説(同年10月)が明らかになると、アメリカに対し不満を持つ親独派の多い陸軍や海軍兵などからも対米開戦を主張する意見が多くなっていった。

参考:西川秀和著「フランクリン・ローズヴェルト大統領の「隔離」演説」

なぜ日中戦争ではなく、「支那事変」と呼ばれたのか。

支那事変の呼称は昭和12年9月2日の閣議で「今回ノ事変ハ北支蘆溝橋附近ニ於ケル日支兵衝突ニ端ヲ発シタルモノナルモ今ヤ支那全体ニ及ブ事変ト化シタルヲ以テ其ノ呼称モ名実相伴フ如クシ国民ノ意思ヲ統一スルノ必要アルニ依ル」(1)として正式決定された。

なぜ戦争ではなく事変なのかというと、「戦争」の定義は国家間もしくは国家に準じる集団との紛争であり、日本は1928年のパリ不戦条約で戦争を放棄しているため都合が悪かったのである。戦争状態の国と認識されれば中立国のアメリカから鉄鉱石やエネルギーなどの資源が輸入されなくなり、なおさらに支那事変解決の目途も立たなくなる。そのためあくまで「事変」と称していた。そればかりか日本は田中義一内閣が1929年5月17日、国民政府を正式承認する閣議決定をしており、蒋介石政権がいくら反日・侮日を煽る政治指導を行っているからと言って勝手に武力による紛争を行って良いわけがなく、日中戦争ではないという言い逃れは出来ない。

参考:(1)国立古文書館デジタルアカイヴ「事変呼称ニ関スル件ヲ定ム」、「国民政府正式承認方」

なぜ日中戦争は長引いたのか。

日本軍が暴徒を一蹴するような感覚で臨戦し、蒋介石軍をナメていた一方で、日本との徹底抗戦を決意した蒋介石はドイツの支援を仰ぎ軍力を高めると同時に、国際社会を味方につける戦略と謀略が悉く機能していたことが日中戦争を長引かせた理由であり、太平洋戦争へと突入する原因にもなった。

7月7日日中戦争の発端である盧溝橋事件勃発後、陸軍参謀上層部は兵を用いることを避け平和裏に収拾させる見積もりだったが、大紅門事件、廊坊事件など中国軍による攻撃が相次いだため、武藤章陸軍中将、田中新一陸軍中将らによる、国民政府に強力な一撃を加えて威嚇することでおとなしくさせるという「対支一撃論」を唱える声が強くなり、6月に組閣したばかりの近衛文麿内閣はこの主張に押し切られるように日本軍の河北派遣を決定、28日には日本軍の総攻撃が開始された。この反発で翌日凄惨な通州事件が勃発、8月9日には大山大尉殺害事件が起きるなど泥沼の状態となり、13日には第二次上海事変へと拡大する。上海では租界の居留民保護のため海軍特別陸戦隊が駐留していたことから、陸海両軍が参戦するきっかけになった。この時蒋介石軍にはソ連指導者スターリンから武器が供与されていた他、日本と防共協定を結んでいたドイツからも「チェコ式」と呼ばれるブルーノZB26軽機関銃が大量輸入され十分な火力を確保しており、またファルケンハウゼンが軍事顧問として派遣され指揮していたこともあって、日本軍は想像を絶する苦戦を強いられた。加えて蒋介石は国際連盟と米国に「日本がパリ不戦条約に違反している」と訴えたことから、日米対立が深まり太平洋戦争へと突入していく。

この時、松井石根陸軍大将は首都南京の占領が蒋介石軍打倒の早道と判断し、独断で11月24日、南京侵攻を開始する。12月1日参謀本部上層はこれを追認する形で南京攻略命令を出した。この後に起こるのが南京事件である(➡南京事件はどこまでが真実なのか)。

戦後極東国際軍事裁判で東条英機は、日中戦争勃発の原因について「一国を指導する政治家として、『排日』『侮日』、または『慰留民の虐殺』というようなことの、政治指導の誤っていたことが、戦争(拡大)の大きな原因である」と述べている。

2006年に初めて公開された蒋介石日記には「7/8 倭寇が盧溝橋で挑発行為に出た。我が軍の準備が完了していないと見て、屈伏させるつもりか。今こそ応戦の決心をすべき時だ」とあり徹底抗戦の覚悟を綴っていた他、「多くの国々に日本への経済制裁を取らせる」と国際社会に訴える戦略などが書かれていた。また上海での抗戦についても、中国内陸部では国際世論が関心を寄せないため、敢えて各国が租界を置く上海での交戦を謀略していたことが蒋介石秘書の日記からわかっている。

参考:NHK「日中戦争 ~なぜ戦争は拡大したのか~ -」、NHK「シリーズ 辛亥革命100」、「東京裁判、東条英機の証言」近藤書店

南京事件はどこまでが真実か。

一部日本軍兵士による略奪・虐殺・放火行為は事実濃厚だが、指揮していた 松井石根中支方面軍司令官の関知しない所で起きた事件であり、情報を伝え聞いた政府並びに松井司令官は処罰を命令している。

当時外務省の東亜局長であった石井猪太郎が東京裁判で「12月13日頃、我が軍が南京に入場する。そのあとを逐って、わが南京総領事代理(福井淳)も上海から南京に復帰した。同総領事代理から本省への最初の現地報告は我が軍のアトロシティーズ(虐殺)に関するものであった」「これを知らされた陸軍軍務局第一課長は現地軍に厳重注意をした」と供述している。また当時外交官補だった福田篤泰は戦後東京裁判に関連した国際検察局の尋問調書で「南京在住の第二国人で組織された国際安全委員会から毎日のように日本軍によるアトロシティーズの報告がなされた」と供述している。

福田はまた同調書で「(報告を聞いた)松井石根司令官が、関与する兵士の処罰を命じた所、1937年12月末か翌年1月初め、ある陸軍大佐が日本大使館にやってきて『大使館を焼き払ってやる』と脅迫されたことがある」とも供述している。

参考:笠原十九司「南京事件論争史:日本人は史実をどう認識してきたか」

日本軍はなぜ南進したのか。

ドイツの快進撃に乗じたから。

満州事変直後の日本は陸軍を中心とする北進論と、海軍を中心とする南進論(北守論)が拮抗していた。元来陸軍には親独派が多く(➡なぜ陸軍には親独派が多いのか)、防共を標榜するドイツと同盟を結ぶことで英米をけん制し、かつ東西からソ連へ侵攻することが資源確保への打開策であるとの声が強まっていた。そんな中、1939年5月にソ連との国境紛争であるノモンハン事件が勃発。この紛争が約4カ月で約2万の死傷者を出す記録的大敗となった上、直後の8月23日には世界が驚愕した独ソ不可侵条約が締結される。ドイツと共闘し対ソ侵攻を画策していた平沼騏一郎内閣は衝撃を受け、8月25日の閣議で独ソ不可侵条約を日独防共協定違反と断定し日独防共枢軸強化の打ち切りを決めた後、「欧州の天地は複雑怪奇」と残し退陣。これらによって北進は困難との見方が強まり、当面は支那事変の収束に急ぐことになる。ところが欧米は支那事変が九カ国条約(1922年)及びパリ不戦条約(1928年)違反であるとの見方から、日本軍の支那からの撤退を求めつつ米仏、ソ連が、それぞれ援蒋ルートを通じて物資の補給をするため、支那事変の収束も見えない状況だった。

翌1940年1月、親米派米内光政内閣が発足するが同月26日、日米通商航海条約が失効。米国の経済制裁のエスカレーションが懸念される中、1940年5月17・18日、ドイツ軍の侵攻によりオランダ、ベルギーが陥落・降伏すると、ヒトラーはイギリス本土制圧を目指しフランスへの侵攻を開始。6月14日仏軍がパリを無抵抗で明け渡し陥落した一報が伝わると、このドイツの快進撃に乗じて、海軍だけでなく「北進」を目指していた陸軍も仏領インドシナ、蘭領東インド、英領インド、マレーシア、ブルネイへの「南進」に関心を集める。6月にはなし崩し的に国策として武力南進することが決定した。

海軍は40年8月、艦隊編成を平時から戦時態勢へ移行する出師準備を開始。一方の陸軍は親米派の米内内閣を辞職させ、支那事変を長引かせている「援蒋ルート」 のうち、輸送量が最大だった仏印ルートの遮断を名目に9月23日北部仏印(現在のベトナム)へ進駐、4日後陸軍主導の日独伊三国同盟を松岡洋右外務大臣が締結する。これが中立を維持していた米国の対日経済制裁を決定づけた。山本五十六連合艦隊司令長官は日独同盟に最後まで反対していたが、締結した以上米国の制裁は免れず、となれば限られた資源があるうちに新たな資源の確保が迫られる。しかし南方へ進出すればフィリピンを領有するアメリカが必ず攻めてくるだろうとの思いから、締結一か月後の11月、及川古志郎海軍大臣に真珠湾奇襲を進言。さらに翌月連合艦隊として真珠湾奇襲作戦を決定し、1941年1月7日、及川海軍大臣に具体的な真珠湾攻撃案を提出して爆撃訓練などを開始している。

41年4月には出師準備 第一準備が完整、日米保有戦艦比率も3:4と米軍を迎え撃てる体制に最も近づき臨戦態勢は整っていた。他方政府は日米交渉の好転を期待して戦争を回避させるが、7月2日の御前会議でアメリカとの戦争をなるべく避けながら海軍が提唱する南部仏領への進駐することが決定、28日南部仏領インドシナへ進駐を開始した。

海軍軍令部総長の永野修身は南部仏印進駐は対米戦争になるとの予想をしており、近藤信竹軍令部次長に「考え直せ」と発言していたが、岡敬純軍務局長は「ABCD包囲網が完成に近く、米英が先に(南部仏印に)くるかも知れないとの切羽詰まった気持だった」(1)と述べるなど、陸軍からの圧力とともに海軍高官の中でも焦りを感じていたようである。

なぜドイツは親中だったのか。

ドイツは1940年に日独伊三国同盟を締結するが、これは大島浩駐独大使がリッベントロップとさらにはヒトラーに直接働きかけて実現したもので (➡なぜ大島浩は親独なのか) 、ドイツ国防軍や外務省は日本との締結を最後まで反対していた。ドイツ国防軍は蒋介石政府の北伐が活発化した1927年以降、蒋介石の求めに応じて多数の軍事顧問を派遣し、日本軍との戦闘を指導する一方で、天然資源を輸入して兵器を製造する良好な関係を築いていた。対して日本とは手を組むメリットはないどころか、世界から余計に孤立する客観的状況や、第一次世界大戦に連合国側として参戦したことが不快に思われ三国同盟には最後まで反対していた。これに対し、ヒトラーは「日本との協調関係は維持する、しかし中国への武器輸出も偽装できる限り続ける」と味方の敵に武器を輸出するという通常では考えられない外交を行っていた。

参考:大木毅著「日独伊三国同盟~根拠なき確信と無責任の果てに」(角川新書) 、「大島浩被告最終辯論 最終弁論」、NHK「日中戦争 ~なぜ戦争は拡大したのか~」

なぜ陸軍はドイツと同盟を結びたかったのか。

日本は1940年9月27日、日独伊三国軍事同盟を締結した。この同盟に先駆けて日本は1936年11月、ドイツと日独防共協定を締結、さらに翌1938年11月には日独伊三国防共協定を締結している。

日本が明治維新で軍隊の近代化を図った理由がロシアの南下を防ぐことであり、ロシアを打倒することが陸軍の存在意義だった。そのロシアは日本との戦争で疲弊衰退し、第一次世界大戦中にロシア革命が起こり共産主義国家ソビエトが成立する。日本は対共産主義という新たな対立軸が加わり、「防共対ソ」が陸軍のスローガンとなる。もともと陸軍には親独派が多かった(➡なぜ陸軍には親独派が多かったのか)上、1931年の満州事変によって日本が世界から孤立する中、日本と同じく国際連盟を脱退したナチス・ドイツもソ連という共通を敵を持つことから、ドイツとの同盟を望む声が強くなった。また英印やマレーなど極東に多くの植民地を持つイギリスへのけん制になることも理由の一つで、満州事変を謀略した板垣征四郎は陸軍大臣に就任した直後の1938年6月17日「支那事変指導ニ関スル説明」で、「支那との戦争が長引けば極東のソ英勢力との抗争が生じるため、防共協定の強化と対米関係改善をなすべし」とソ連・イギリス対抗策としての日独同盟を促していた。つまり陸軍としては、英国との紛争が米国関係の悪化にはつながらないと見ていた節がある。日独伊三国同盟締結時の陸軍大臣であった東条英機も日独軍事同盟には「当時の情勢上、賛成でした」と極東国際軍事裁判で述べている。

尤もドイツとの同盟実現は、古くから日独同盟を構想推進していた大島浩駐独大使の力が大きく(➡なぜ大島浩は親独だったのか・➡日独防共協定はどちらから持ち掛けたのか)、同盟には否定的だった外務大臣・有田八郎も「防共」という理由であればとドイツに近づく端緒となる日独防共協定を締結、その後さらに支那事変が勃発すると孤立した三カ国が接近し三国同盟が実現した。

参考:大木毅著「日独伊三国同盟~根拠なき確信と無責任の果てに」(角川新書) 、「東京裁判、東条英機の証言」(近藤書店)

日独同盟に反対意見はなかったのか。

海軍は日露戦争以降アメリカを仮想敵国とする反面、日米の国力差を十分認識しており、 米内光政や山本五十六、井上成美ら海軍良識派はアメリカを明確に敵視することになるとしてドイツとの同盟には反対だった。ただし、日独同盟が締結されると山本五十六は海軍艦隊司令長官の職責から対米戦で一矢報いるべく真珠湾作戦を起草した。

一方、陸軍の石原莞爾はヒトラーの民族主義などを研究し、「マイン・カンプ批判」という書を出版するほどナチス・ドイツに精通しており、ドイツの快進撃についても「全体主義と自由主義による戦いの結果であり、同じ全体主義のソ連には通用しない」といった趣旨の持論で反対していた。

なぜ陸軍に親独派が多かったのか。

大村益次郎が創設した大日本帝国陸軍発足時に起因している。江戸幕末期、薩摩藩は英式、紀州藩は蘭式など多様な軍式があり、幕府が創設した軍隊はフランス式だったが、明治維新によって1872年2月新たに帝国陸軍が創設された。新政府は1870年-71年に勃発した普仏戦争でのプロイセン(のちのドイツ)の大勝利を受けてドイツ式に統一し、以降独軍参謀将校クレメンス・ヴィルヘルム・ヤーコプ・メッケル少佐を陸軍大学校教官に招聘する一方で、のちに陸軍大将・総理大臣となる桂太郎を始めとする、優秀な陸軍士官はドイツ留学するようになり、ドイツとの親交を深めたことが親独派が多い主要な理由。また岩倉使節団がドイツを視察した際にビスマルク首相から得た進言がその後の日本の政治方針に強い影響を与えたのも一因か。

他方海軍にも軍令部総長だった伏見宮博恭王が親独派で、皇族ということもあり日独同盟の締結に非常に大きな影響を与えていた。1921年ワシントン会議にてアメリカの要求により日英同盟が解消され、以降イギリスの技術援助がなくなった海軍は、第一次世界大戦で脅威にみられた潜水艦Uボートなどを建造するドイツの技術力を高く評価し、日独海軍間の技術交流は行われていた。日独防共協定はドイツのカナーリス提督が海軍との交流を経て推進したのが一因である。

参考:李鍾學著「日本の西洋軍事理論受容に関する研究」、墨堤隠士著「明治人物の少壮時代」、相澤淳著「海軍の選択」

明治8年(1875)当時の桂太郎(国立国会図書館)

松岡洋右はなぜ日独伊三国同盟を締結したのか。

松岡洋右は米国留学の経験があり、その際に人種差別を受けた経験などから強い対米意識を持っていたといわれている。また帰国後、外交官試験に首席で合格、上海や関東都督府などに赴任したのち、南満州鉄道副総裁を経て議員になっている。当時は清が滅び中華民国となってもなお北伐との争いが激しく、1925年に孫文が死去し中華統一の志を蒋介石が継承した頃で、一方北京では北洋軍閥の張作霖が対華二十一ヵ条の遺恨から排日を呼びかけながら勢力を伸ばしており、満洲では日本人移民に対する差別や犯罪が横行していた。松岡はソ連に対しても1925年に日本とソ連が国交を回復したことに関して「日本はなにも獲ないのみならず、実は非常な損害を被りつつある」と評しており(1)、反米反ソ、そして満洲問題解決の糸口を探っていた。

陸軍が推す(➡なぜ陸軍はドイツと同盟を結びたかったのか)ドイツとの同盟についても当初は消極的であったものの、満州事変が勃発し(➡なぜ満州事変が起きたのか)国際連盟脱退を自ら実行し孤立を深めると、北はソ連に対し反共で一致、南は英米へのけん制になるという理由からドイツとの同盟案に賛意を示し持論が変化する。日独伊三国同盟を締結する前、当時総理だった米内光政と会話をした松岡洋右は「日独伊が手を結べばアメリカは引っ込んでしまうよ」と語っており(2)、本気で信じていたようである。

さらに世界が驚愕した独ソ不可侵条約が締結されると、松岡は英米仏と対峙できると四カ国条約の実現を模索するが、独ソ戦が始まるとその案は画餅に帰することになり、直後から対ソ戦に臨むべしと主張を変えた。

参考:(1)松岡洋右「東亜全局の動揺―我が国是と日支露の関係満蒙の現状」、(2)宮野澄著「最後の海軍大将井上成美」(文春文庫)

なぜヒトラーは日本と同盟を結んだのか。

ナチス・ドイツは1936年11月に日独防共協定、1940年に日独伊三国同盟を締結している。ドイツが防共協定を結ぶ直前の1935年8月にソ連コミンテルン大会があり、そこで日本とドイツが敵国認定されていたこと、また当時ヒトラーの野望としては領土の拡大を模索しており、その際に英仏の参戦を恐れていたため、両国が保有する極東の植民地を脅かす存在があると都合が良く、その上で北はソ連、南は英仏に対峙する日本は最適だった。ヒトラーの右腕であるリッベントロップと独海軍のカナーリス海軍提督の助言、さらには日本陸軍の大島浩駐独大使の推進力(➡なぜ大島浩は親独なのか)が実現への重要な役割を果たした。なお1925年に刊行されたヒトラーの「Mein Kampf(我が闘争)」を原文で熟読したという井上成美は「日本人は、想像力のない劣った民族だが、小器用でドイツ人が手足として使うには便利だ」と書かれた箇所を赤鉛筆でアンダーラインを引いていたことを覚えており、同盟後同書の日本語版が日本人蔑視の部分を削除して販売され売れていることに気付き、ドイツ崇拝者に警告を発していたという。

参考:大木毅著「日独伊三国同盟~根拠なき確信と無責任の果てに」(角川新書)、宮野澄著「最後の海軍大将井上成美」(文春文庫)

日独防共協定はどちらから持ち掛けたのか。

大島浩駐独大使がフリードリヒ・ハック博士を通じてリッベントロップやカナーリス海軍少将に接近して交渉を持ちかけたことがわかっている。 (➡なぜヒトラーは日本と同盟を結んだのか。)

参考:大木毅著「日独伊三国同盟~根拠なき確信と無責任の果てに」(角川新書)

なぜ大島浩は親独だったのか。

ドイツ陸軍の制度を日本に導入した人物が大島浩の父である陸軍大臣大島健一で、健一の親独教育が駐在武官に赴任する端緒となった。

アメリカと戦う空気になったのはいつか。

レベル1は支那事変の拡大でルーズベルト米大統領が隔離演説を行い日本への敵対視を明らかにしてきた1937年7月。レベル2は日米通商航海条約が1月に失効し、経済制裁が予測される中でドイツの快進撃が報じられた1940年5月。レベル3は日独伊三国同盟が締結された同年9月27日。レベル4は石油の全面禁輸が確定的になった1941年7月。全面禁輸のあと海軍部内では急速に戦争が現実感を帯び、特に軍令部は一部を除き「戦争するのであれば早く」との論に統一されていった。手続き的に決定したのは9月6日の御前会議と、その後続けられた日米交渉も破綻した12月1日の御前会議。

日本はなぜアメリカと戦ったのか。

直近の決定的理由は日本軍が南進したから(➡日本はなぜ南進したのか)。1941年7月28日の日本軍による南部仏印進駐を、「太平洋の現状維持」の原則を持つアメリカが「死活的問題」と判断し(1)、原油の対日全面禁輸という最終制裁措置を取ったため、支那事変の継続と国民生活に必要な石油が2年以内と断たれると判断したことから、新たな南方資源の確保の際に障害となるフィリピンを領有するアメリカとの戦争を決意、9月6日の御前会議で10月下旬に開戦とする帝国国策遂行要領が決定した。日米交渉によって開戦日は延期されるものの12月1日の御前会議で大東亜戦争開戦が確定した。海軍省軍務局高田利種課長は戦後「南部仏印に手を付けるとアメリカがあんな怒るという読みがなかった。わたくし南部仏印までなら良いと思っていた。根拠のない確信でした。なんとなく皆そう思っていた」と証言している。(1)

参考:(1)NHKスペシャル「御前会議 太平洋戦争開戦はこうして決められた」、アジア歴史資料センター「帝国国策遂行要領」

開戦の時期はなぜ1941年12月8日だったのか。

9月23日の北部仏印進駐、27日の日独伊三国同盟締結によって対米開戦を悟った1か月後には、山本五十六艦隊司令長官がハワイへの奇襲作戦案を及川古志郎海軍大臣に進言、開戦計画が着々と進められるが、 艦隊編成を平時から戦時態勢へ移行する出師準備は同盟締結の一カ月前から始まっていた(➡日本はなぜアメリカと戦ったのか)。

翌41年4月には第一次出師準備が完整、日米の保有戦艦比率も3対4と米軍を迎え撃てる体制まで近づき臨戦態勢となっていた。しかし戦争を回避したい政府の日米交渉の進展を待つうちに独ソ戦が勃発し国策を再検討することとなる。 7月2日の御前会議で決定した南部仏印進駐が28日開始されると、日本軍の行動を危惧したアメリカが「4原則」に掲げていた「太平洋の現状維持」において「死活的問題」と捉え、原油の全面禁輸措置が取られた。日米交渉が難航する一方で原油の枯渇が時間の問題となったこと、また陸海軍としてはアメリカとの戦力差が最も小さくなった現在、これ以上先延ばしされると勝算が遠くなる事、また冬になるとハワイへの航路上に台風並みの低気圧が発生する、さらに日本軍南方作戦の進路である東南アジアでは冬になると北風が吹き雨季に入ってしまう。それらの理由で陸海両軍とも本格的な冬になる前には開戦したかったことから、年内への開戦が決行された。

参考:(1)NHKスペシャル「御前会議 太平洋戦争開戦はこうして決められた」、 松川克彦京都産業大学教授「日米戦争勃発と山本五十六に関する一考察」

なぜ東条英機が総理になったのか。

対米開戦時の総理大臣は東条英機であった。直前の近衛文麿内閣では対米開戦の空気を消すことはできず退陣、陸軍を統率できる東条ならと木戸幸一内大臣の推挙で政権が移行された。また企画院総裁鈴木貞一は戦後「天皇陛下が『戦はやっちゃいかんと、陸軍は非常にあれだろうけど、とにかく支那から撤兵してアメリカと仲良くして交渉を妥結するようにしなさい』ということを一言おっしゃっていただければ、東条という人は非常に忠誠心の強い人だから断じてこれに抵抗しませんよ」(1)と東条推薦に賛同した理由を述べている。

昭和天皇はいわゆる「独白録」で以下のように述べている。

「九月六日の御前会議の内容を知った者でなければならぬし、且又陸軍を抑へ得る力のある者であることを必要とした。東条、及川、豊田が候補に上がったが海軍は首相を出す事に絶対反対であったので東条が首相に撰ばれる事になったのである」

「東条といふ人物はさきに陸軍大臣時代に、大命に反して北仏印進駐をした責任者を免職して英断を振った事もあるし、又官中の小火事事件に田中東京警備司令官、田尻近衛師団長、賀陽官旅団長以下を免職した事もあり、克く陸軍部内の人身を把握したのでこの男ならば、組閣の際に、条件をさへ付けて置けば、陸軍を抑へて順調に事を運んでいくだらうと思った」

陸軍が皇族で陸軍大将であった東久邇宮を推挙した時、昭和天皇は「私は皇族が政治の責任者となる事は良くないと思った。尤も軍が絶対的に平和保持の方針で進むと云ふなら、必ずしも拒否すべきではないと考へ木戸をして軍に相談させた処、東条の話に依れば、絶対に平和になるとは限らぬと云ふ事であった。」と東条に組閣させた経緯を述べている。

参考:(1)NHKスペシャル「御前会議 太平洋戦争開戦はこうして決められた」、寺崎英成著「昭和天皇独白録」(文春文庫)

なぜ東条英機は対米開戦を避けられなかったのか。

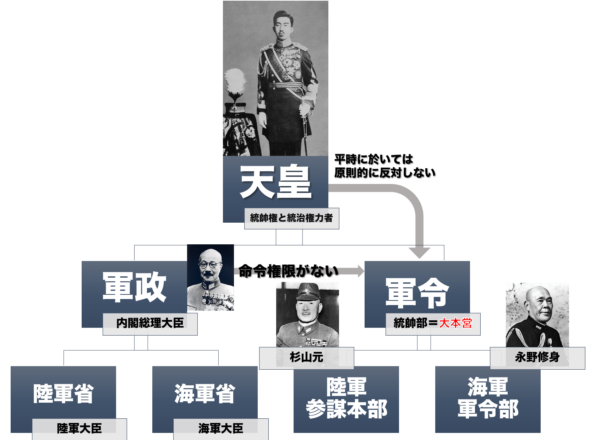

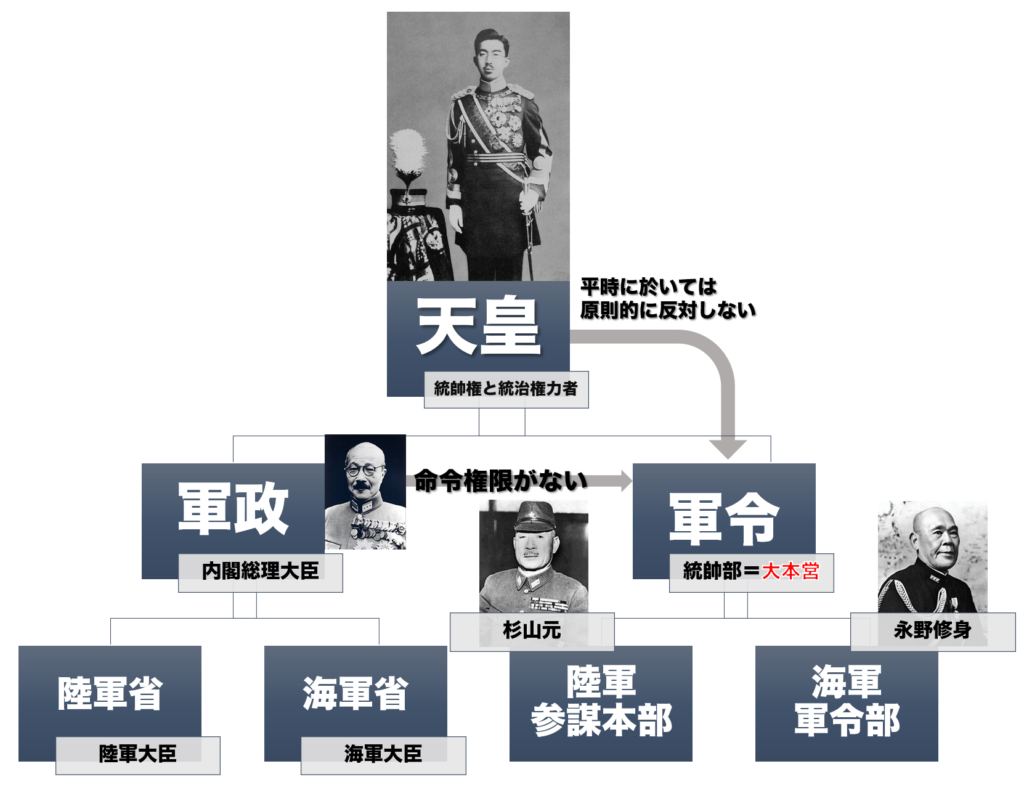

まず統治構造上の問題がある。大日本帝国憲法では天皇陛下の統治権を委任する機関として三権が置かれ、内閣総理大臣の下に陸海軍大臣がいたが、それと並列して統帥権を委任する機関として軍令部が置かれ、陸海軍はその配下にあった(下図)。つまり、内閣で最大の権力を持つ総理大臣であっても、天皇の統帥権の下に置かれた陸海軍を統制する権限は持っていなかった。では天皇陛下が開戦を止める権利があるかといえば、平時において天皇は「陸軍参謀総長、海軍軍令部総長の方針に口出しをしない」という原則があった。1938年に国家総動員法、電力管理法が公布されるなど戦時態勢に移行しても、昭和天皇は立憲君主制と品格を重んじるあまり、対米戦争の決意が議題となった9月6日の御前会議で「四方の海皆同胞(はらから)と思ふ代になどあだ波の立ち騒ぐらむ」と奥ゆかしく明治天皇の句を詠むことで軍政に理解を求め、難局の打開を望むしかできなかった。

そうして昭和天皇は東条に難局打開の望みをかけたが、東条内閣が組閣する二カ月前アメリカに依存していた石油の輸出禁止措置が取られたことが時限爆弾のごとく国内の緊張を高めていた。内地で人造石油を増産させる案は大量の鉄が必要となり、鉄は支那や東南アジアから陸海軍に提供してもらう必要がある。提供したとしても多くの工場で人造石油を造るとなると他の産業が停止することになる。

一方、日米交渉で陸軍が最も譲れないものが「支那・満洲からの完全撤退」だった(➡日本はなぜ満洲へ進出したのか)。 しかしながら実際に開戦となる場合、冷静に見積もれば2年すら兵站が持たないこともわかっていた。ただ陸軍はドイツがソ連に勝てばアメリカは動けなくなる、南方資源を確保することで戦争は続けられると見積りの甘い希望的観測から開戦を望む声が大きくなった(➡日本でなぜ反米意識が高まったのか)。皇族出身でありながら軍令部総長を務めた伏見宮博恭王や(➡伏見宮博恭王はなぜ親独なのか)山本五十六ら海軍内からも対米開戦を覚悟するようになると、東条内閣としてもアメリカの要求をこのまま受け入れれば、5年前に起きた二・二六事件以来のテロを誘発するやもしれぬ、軍令部強権の張り詰めた「空気」を変える奇策や度量はなかった(➡戦争は回避できなかったのか)。

参考:NHKスペシャル「御前会議 太平洋戦争開戦はこうして決められた」、寺崎英成著「昭和天皇独白録」(文春文庫)、川田稔名古屋大学名誉教授寄稿記事(PRESIDENT Online)

真珠湾奇襲攻撃を立案したのは誰か。

山本五十六連合艦隊司令長官が日独同盟が締結された約2か月後の1940年11月、及川古志郎海軍大臣に「海軍大学校での図上演習の結果、日本が蘭領東インド(現在のインドネシア)、仏領インドシナ(現在のベトナム・カンボジア)を攻撃すれば、アメリカは必ず報復反撃してくる。したがって米国と有利に戦うために先に真珠湾を叩くことこそが南進成功への解決策である」と口頭進言したのが最初とされる。その前の同年3月に行われた大編隊による雷撃訓練で、空母の航空隊が見事な攻撃ぶりを示したのを見た山本が「飛行機でハワイを叩けないものか」と呟いたのを、当時の参謀長福留茂少将が聞いていたともいわれている。(1)(➡いつ、なぜ真珠湾攻撃が決まったのか)

参考:(1)大木毅「太平洋の巨鷲」山本五十六(角川新書)、戦史叢書91「大本営海軍部・連合艦隊<1>開戦まで」

いつ、なぜ真珠湾攻撃が決まったのか。

山本五十六連合艦隊司令長官が1940年11月に発案、永野修身軍令部総長や近衛文麿首相に同奇襲案を強く主張し、なし崩し的に決まった。

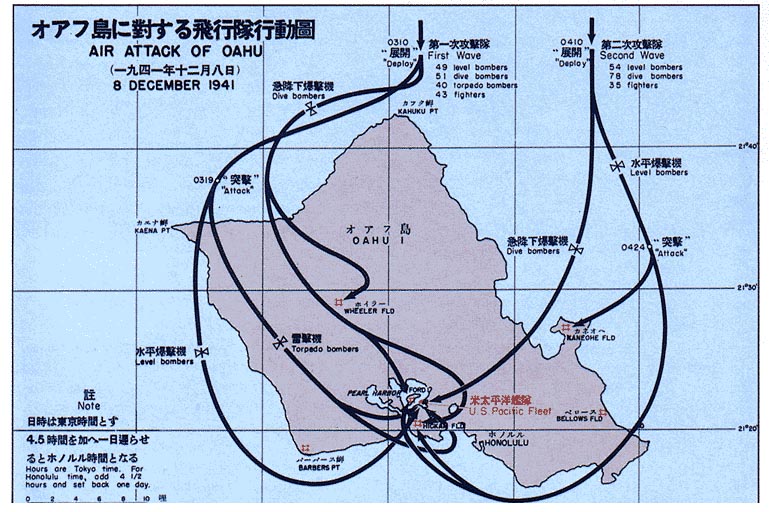

まず真珠湾攻撃というのは正式には「ハワイ作戦」と呼ばれるものであり、太平洋戦争のはじまりはハワイ作戦ではなく、英領マレー方面を奇襲するマレー作戦が発端である。そして海軍内には軍令部と連合艦隊司令部という2つの勢力があり、三国同盟と南仏進駐により対米開戦の軌道に乗った時、軍令部作戦課はマレー作戦を立案・計画していた。ところが、1939年8月に連合艦隊司令長官に任命された山本五十六は独自の作戦を立案していた。

アメリカ留学の経験がある山本は日本とアメリカの国力差を十分認識しており、対米戦の軌道に乗るまでは代表的な非戦論者の一人だった。 また当時世界最大の戦艦大和が1940年8月に進水するなどそれまでは戦艦が海戦の中心だったが、山本はこれからは戦闘機の時代になると判断し爆撃機の操縦訓練を充実させるといった進歩的な人間でもあった。その山本が真珠湾攻撃を及川海軍大臣に進言したのは1940年11月と云われている(➡真珠湾奇襲攻撃を立案したのは誰か)。

1940年1月に日米通商航海条約が失効し、5月中旬から6月にかけてドイツ軍がオランダ・フランスを占領、次いでイギリスに侵攻する勢いが報じられると、政府は陸軍に引きずられる形で国策として武力南進する方針を決める。山本と同じく代表的な非戦論者だった海軍左派の米内光政首相が政権から降ろされると三国同盟を阻む力はなくなり、9月27日に日独伊三国同盟が締結された。海軍内でもこの頃対米戦不可避の空気を察知し準備を開始している。

海軍省は1940年8月27日、秘密裡に艦隊編成を平時から戦時態勢へ移行する出師準備の打ち合わせを開始。 出師準備を行うのは日露戦争以後初めてのことで、11月15日、及川海相が出師準備実施に関する上奏を行った。この準備によって一部海軍中堅層の戦争への強気論を大きくしたようである。

一方の山本も蘭印やマレー、フィリピンへ進出することになればアメリカの反撃は必至、艦隊数から勝算はゼロに等しい。であれば反撃を遅らせる奇襲が良いと、支那事変で試作機が活躍し1940年7月に制式採用されたばかりの零式艦上戦闘機や九九式艦上爆撃機の機動性と航続距離を生かした真珠湾攻撃計画を具体化しはじめる。

1940年12月には連合艦隊として真珠湾奇襲作戦を決定、軍令部との協議なく独自に演習を開始する。ちなみに1941年1月にはグルー大使が真珠湾攻撃の噂を米国へ報告している。

連合艦隊司令部の強い要望により9月16日には海軍大学校におけるハワイ作戦の特別演習が実施され、24日の特別討議では軍令部一課、連合艦隊司令部、第一航空艦隊司令部の主な幕僚が参集しハワイ作戦について議論。第一航空艦隊の草鹿参謀長や大石参謀が否定的な意見を述べる中、連合艦隊宇垣参謀長が「山本長官は職を賭してもこの作戦を決行する決意…」と福留第一部長に述べるなど連合艦隊側が強くハワイ作戦を主張した(2)。9月29日、第十一艦隊の大西瀧治郎、第一航空艦隊の草鹿龍之介両参謀長が連合艦隊司令部に出向きハワイ作戦の中止を申し出たが、山本の強い決意を告げられ意見を撤回、当初は反対していた永野修身軍令部長も押された形で空母4隻使用という条件下での奇襲計画を承認している。

最終的に決定したのは10月19日、山本が永野軍令部総長に「職を賭しても断行する決意である」と伝達し、永野が「それほどまでに自信があるというのならば」と主力空母六隻全力を用いた海軍作戦としての真珠湾攻撃(=ハワイ作戦)を事実上承認した。東京裁判で永野は真珠湾攻撃に賛成した時期について「10月の終わりか11月の始めです。艦隊側と軍令部との間にはかなりの議論がありました。艦隊は真珠湾攻撃を選び、海軍軍務局はこれをあまりにも投機的とし米艦隊を南太平洋諸島に遊撃する温存先方を選びました。山本大将は彼の真珠湾攻撃作戦の信念に凝り固まってきました。そしてもし彼の計画が実行に移されないならば幕僚を引連れて身を退くと威しました」と証言している。

11月3日には永野軍令部総長と杉山元陸軍参謀総長がマレー作戦(とそれに付随する海軍のハワイ作戦)を昭和天皇に上奏し、開戦予定日を12月8日と応えている。2日後の5日、御前会議で最後の日米交渉にわずかな望みをかけながら対米英蘭戦争を決議した。11月27日いわゆる「ハル・ノート」が提示され日米交渉が決裂、12月1日の御前会議で大東亜戦争を決意する。

NHK BS1スペシャル「山本五十六の真実」から

先手を取った真珠湾攻撃によって旧式戦艦が破壊されアメリカの即時反撃こそ取り除けたが、不干渉主義が多数を占め分裂していた上、どちらかといえばドイツを向いていたアメリカ国内は一つとなり、大反撃を食らう結果となる。

ただ山本は外交による戦争回避を最後まで望んでいたことも近衛会談から伺える。1941年9月12日の荻外荘会談で近衛首相に「もし戦争になったら、私は飛行機にも乗ります、潜水艦にも乗ります、太平洋を縦横に飛びまわって決死の戦をするつもりです。総理もどうか、生やさしく考えられず、死ぬ覚悟で一つ、交渉にあたっていただきたい。そして、たとい会談が決裂することになっても、尻をまくったりせず、一抹の余韻を残しておいてください。外交にラスト・ウォードは無いといいますから」(1)と訴えていた。

ハワイ作戦は南方作戦の障害となるアメリカに対し機先を制することで、資源の確保を確実にし長期戦に臨むというよりは、短期戦成立の条件を見つけるための作戦と考えられていたようで、

参考:(1)阿川弘之「山本五十六」(新潮文庫)、(2)源田實「真珠湾作戦快記録」、参謀本部「杉山メモ」(原書房)、大本営海軍部・連合艦隊<1>開戦まで、東京裁判・永野修身証言

戦争は回避できなかったのか。

ドイツが蒋介石政権に軍事協力していなければ支那事変は拡大化することなく一事件として終えていた説、昭和天皇が統帥権を発動して満洲撤退を決めていれば回避できた説、山本五十六が真珠湾奇襲を提案していなければ、または零式艦上戦闘機の開発が1年遅れれば戦機が失せた説等考えられる。一方で日本民族は長く名誉を重んじる歴史を歩んできたこともあり(➡文献から見る日本・朝鮮・中国人の違い)、国の方策にまで個の名誉に重きを置くことがある。例えば対米戦を回避する現実的な意見を言う及川古志郎海軍大臣に対し、海軍内から「死ぬのが怖いのだ」「軟弱者」などと侮蔑される時代だった。もし戦争を回避できたとしても、断続的にテロやクーデターが起こっていただろうと思う。

真珠湾攻撃に参加した源田實元海軍大佐は戦後、「もし、山本元帥が連合艦隊司令長官でなく、軍令部総長とか海軍大臣、あるいは、もっと有効なところで総理大臣であったならば、日本は戦争に入らなかったかもしれない」「我が国が戦争に突入したのは、多分に自画自賛的な戦争経過を頭の中に持っていたからである。」「日本が作った危機感は、日本自ら作ったのであって、国策の変更と共に、危機感は自ら消え去る状況にあった。自ら作った危機感の上に、戦争やむなしと断定し、その戦争の経過を、また自分に都合の良い仮想図を基に判断していた。」と述べている(1)。

一方大井篤元海軍大佐は戦後次のように発言をしている。「(対米戦争に)負けると思った方は、内乱を恐れて(対米戦争を)やったと。内乱を起こそうという連中はですね、(対米戦争に)勝つと思っていたわけです」(2)

参考:(1)源田實「真珠湾作戦回顧録」(文春文庫)、(2)NHKスペシャル取材班「日本海軍400時間の証言」

日本閣僚は開戦を求めていたのか。

国内情勢を鑑み、要職としての職責から「開戦止む無し」と唱える人物はいたが、ほぼ全員が対米開戦には反対だった。

東郷重徳外務大臣 (非戦派)

賀屋興宣大蔵大臣 (非戦派)

米内光政「俗語で恐縮ながら、じり貧を避けようとしてドカ貧にならぬよう、十分のご注意を願いたい」(「昭和天皇独白録」)

及川古志郎海軍大臣〔近衛内閣〕(10/6海軍会議にて)「陸軍とけんかしてでも戦争に反対する」(非戦派)→永野修身「それはどうかね」(非非戦派)

嶋田繁太郎海軍大臣〔東条内閣〕(保科善四郎海軍省艦政本部出仕兼海軍省兵備局長 談)「(嶋田臣は)『もし自分が(対米開戦に)反対すれば、陸軍が内乱を起こす』と言うんですよ。『内乱が起こったら、今の状態よりも悪くなるから、向こうから押しつけられてね、始末ができなくなる』と」(「日本海軍400時間の証言」) (非戦派)

沢本頼雄海軍省時間(10/6沢本手記にて)「海軍上層部が中国の撤兵問題のみで日米戦うのは馬鹿げたこと」(非戦派)

岡新軍務局長

山本五十六艦隊司令長官が10/19軍令部に伝達した言葉「職を賭しても断行する決意である」(開戦派・奇襲作戦決行求める)

(参考: NHKスペシャル「御前会議 太平洋戦争開戦はこうして決められた」 )

近衛文麿(10/12荻外荘会談にて)「今どちらかでやれと言えば、外交でやらざるを得ない」 (非戦派)

東条英機日陸軍大臣(10/12 荻外荘会談にて )「御前会議決定により兵を動かしつつあるものにして、今の外交は普通の外交と違う。日本では統帥は国務の圏外にある。総理が決心しても、統帥部との意見があわなければ不可能である。政府と統帥部の意見が合い、御聖断を必要とする」(ルール重視派)

近衛文麿はなぜ総理の座を投げ出したのか。

1941年9月6日の御前会議で日米交渉の期限が10月中旬と決まり、外交交渉での危機打開を模索していた近衛は同日夜、ジョセフ・グルー駐日米大使と面会し日米首脳会談の実現を求める。9月25日に永野修身軍令部総長と杉山元参謀総長から10月15日までに結論を出すことを求める要望書が出される中、米国からの回答を待っていたが10月2日、米国務省の首脳会談を拒否する回答を得る(➡日米交渉でアメリカはなぜ強硬姿勢だったのか)。近衛は期限が迫る10月12日に荻外荘で閣僚らを呼び会談。及川古志郎海軍大臣の「開戦か外交交渉か総理の判断だ」との意見に対し、東条英機は「御前会議決定により兵を動かしつつあるものにして、今の外交は普通の外交と違う。日本では統帥は国務の圏外にある。総理が決心しても、統帥部との意見があわなければ不可能である。政府と統帥部の意見が合い、御聖断を必要とする」と反論され、近衛は開戦も望まぬが非戦の道も閉ざされた中で「今どちらかでやれと言えば、外交でやらざるを得ない。私は戦争に自信がない。自信があるものにやってもらいたい」と発し、政権を投げ出した形となった。当時近衛文麿の秘書官だった牛場友彦は「近衛さんが天皇にあって統帥権をやめさせることはできないかと訴えて欲しかった」と思いを述べている(1)。

参考:(1)NHKスペシャル「御前会議 太平洋戦争開戦はこうして決められた」、アジア歴史資料センター「 政戦の転機に関連し外交交渉成否の見透決定の時機に関する要望 」

日米交渉でアメリカはなぜ強硬姿勢だったのか。

①英国の要請による集団的安全保障体制の確立を実現しようとした、②米国の強硬さ以上に陸軍がルーズベルトの佛印中立化提案に強硬に反対した、③蒋介石一派と無知で楽観的な極東専門家が日本へ強硬態度を示すよう強く求めたからなどが一因として考えられる。

そもそもフランクリン・デラノ・ルーズベルト(FDR)は中立を訴えて1940年11月6日、三度目の大統領選に選ばれている。飛行冒険家チャールズ・リンドバーグらが同年9月に発足したアメリカ第一主義委員会は「アメリカ自身が攻撃されない限り、ヨーロッパの戦いにアメリカの若者を送ってはならない」と第二次世界大戦への不干渉主義を主張し、全米の多くの国民がこの主張を支持していた。FDRも同年10月30日に行われたボストンの演説会で「私はこれまで述べてきたように、そしてこれから何度でも繰り返すが、あなた方の子供たちを外国の地での戦争に送り込むことは決してしない」(1)と主張しており、一週間後三選を決めている。

一方でFDRは開戦前、ニューディール政策が失敗であったと一部で批判されており、本人自身述べたことはないが、商務長官であったジェシー・ジョーンズなど周囲からは「本音は戦争をしたくて仕方がなかった」と評価されていた。そんな中で、「飛んで火にいる・・・」か「窮鼠・・・」どちらに見えたかは不明だが、日本の真珠湾攻撃が行われた。

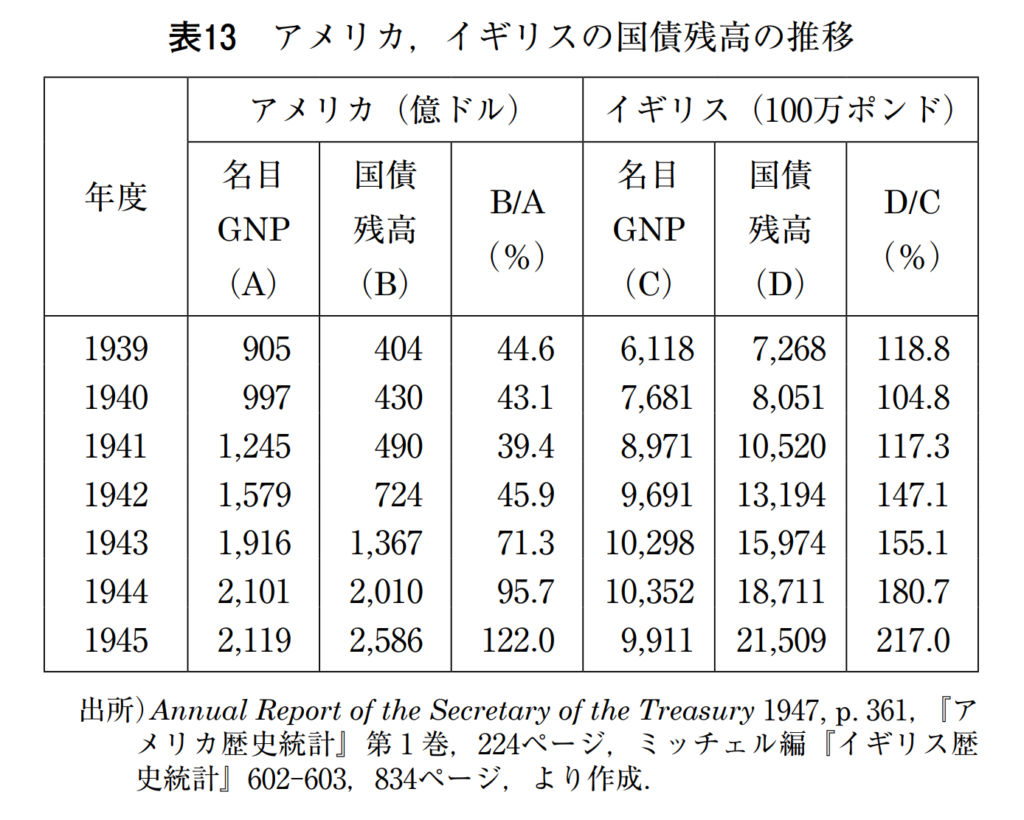

とはいえ、ルーズベルトが日本との戦争を本心から待ち望んでいたかといえば疑問が残る。1939年11月4日、米議会は中立法を維持しながらも英仏への武器輸出を可能にする新中立法を発効。さらに1941年3月には武器貸与(レンドリース)法が発効され、既にイギリスに対する支出は膨大になっていた。第一次世界大戦でアメリカは英国の支援のため3550億ドルの支出をしており、さらに自ら欧州大戦に参戦となれば目先のGDPこそ上がるが、ただでもニューディール政策に巨額の政府資金が投入されているのに、なおも戦費調達に国債の発行が必要となり公債残高の累増は計り知れない(下表参照)。もっと言えばFDRは1932年の選挙戦でフーバー政権を「無駄遣い政権」と揶揄し、国家予算の削減を主張していた(1) 。これでは言っていることと言動が大いに矛盾する。

ではなぜ強硬姿勢だったのか。ドイツの快進撃により1940年5月の時点でイギリスが存亡の危機に陥っていた。チャーチル首相がFDRに幾度も救援を請願する書簡を送っており、FDRは確実にプレッシャーを感じていた。その上での日米交渉である。FDRが日米開戦を回避しようとしていたことを断定はできないが、少なくとも関心は日本より欧州、ナチス・ドイツに向いていた。

その日米交渉だが、これはルーズベルトとその側近、コーデル・ハル国務長官、サムナー・ウェルズ国務次官、ヘンリー・モーゲンソー財務長官などによって行われたものであり、米議会の意向は無視されていた(1)。そしてその側近にはレックスフォード・タグウェル(AAA長官)、ヘンリー・ウォーレス(副大統領)、シドニー・ヒルマン(労働運動家)、ハリー・ホプキンス(大統領顧問)、アルジャー・ヒス、ハリー・デクスター・ホワイト、ラフリン・カリー(経済顧問、FDR主席秘書)といった共産主義者や左翼で固められていた。1932年米大統領に就任したFDRは33年11月にソビエトロシアを国家として承認し、ヨシフ・スターリンを友人と述べるなどFDR自身が共産主義者を受け入れていた。アルジャー・ヒスはスパイ関連容疑で起訴され有罪判決を受けている(2)。また当時モーゲンソー財務長官の右腕だったハリー・デクスター・ホワイトは、ソ連の諜報組織KGBにどのようにすればアメリカの外交をねじまげられるかを助言していた。ラフリン・カリーもKGBに情報を提供していたことがヴェノナ解読文によって明らかになっている。当時のハル米国務長官は日本との交渉に対し、イギリスの状況とこれら人物からの意見を募り判断の材料にしていた。

近衛内閣が組閣した1941年7月18日、米国政府は閣議を開き対日政策を討議したが議論はまとまらず、この時はまだ対日方針は定まっていなかった。21日には米海軍作戦計画部(作戦部長はハロルド・スターク)が起草した「米国と日本の間の貿易禁止の効果に関する研究」がFDRに提出された。その趣旨は「禁輸措置をすると日本は早い時期にマレー及び蘭印攻撃をもたらし、米国を太平洋に於ける戦争に巻き込むことになる」との結論で禁輸に反対を示していた。FDR自身も24日の義勇協力委員会に対する演説で「我々は南太平洋での戦争を防止するため日本に石油を供給し続けたことで二年間平和が維持された」と述べており、石油輸出が太平洋での戦争抑止であることを自覚していた。そのため米政府は25日対日資産凍結令を発令し、日本軍が南部仏印へ進駐しないようけん制していた。24日午後には野村駐米大使と会談し「佛印の中立化」を提案していた。しかし野村大使はこれを政府に伝えず28日、日本軍による南部仏印進駐が開始された。その結果としての石油輸出禁止措置だった。

佛印中立化提案については8月5日、東条英機陸相が杉山参謀総長を訪問し、「(イ)日本軍を佛印から撤兵することはできない。支那事変が終了したら撤兵する。(ロ)米国は蒋介石に和平の勧告をせよ。(ハ)フィリピンの中立は認める、といった趣旨の回答を盛り込みたい」と語っており、お互いが立場を譲らない状況に陥っていた。

一方、日本政府としては外交によって開戦を避けようと努力していた。近衛文麿首相は日米首脳会談が関係改善に必要とのことから9月6日の御前会議の後、ジョセフ・グルー駐日米大使と会談し首脳会談を求めた。しかし、中国に長く在任し極東問題を任されていた国務省政治顧問のスタンレー・ホーンベックが、近衛政権下で日中戦争、三国同盟、南部仏印進駐が行われたことから近衛文麿に対する責任を追及、ハル国務長官に首脳会談の拒否を強く求めた(3)。ホーンベックは日本全般の知識に明るくなく、強硬姿勢を見せても日本が戦争を決意することはないと甘い認識をしていた。結果10月2日、ハル国務長官は日米首脳会談を事実上拒否する解答を示した。

また日米開戦が差し迫った11月、モーゲンソー財務長官が「日本が南部仏印から撤退、さらに北部軍隊を2万5千人まで減らせば資産凍結を緩和し民間用の石油輸出を認める」という暫定協定案を作成するが、蒋介石とその妻宋美齢から「洪水のような」と表現するほど大量の電報による説得工作と※、また本国でも浙江財閥出身で宋美齢の兄宋子文らが説得工作を行う。その結果26日、ハル国務長官は暫定協定案の留保を決定、翌日最後通牒いわゆる「ハル・ノート」を提示したことから、日本は12月1日、対米開戦を決意する。

※宋美齢は1938年1月時点で既に「日本は何時かハワイを侵略するだろう」との書簡を米国の知人に送っているほど日本の進出を警戒していた。(4)

参考:(1)ハミルトン・フィッシュ「ルーズベルトの開戦責任」(草思社)、(2)ジョン・アール・ヘインズ「ヴェノナ 解読されたソ連の暗号とスパイ活動」(扶桑社)、(3)NHKスペシャル「御前会議 太平洋戦争開戦はこうして決められた」、アジア歴史資料センター「 政戦の転機に関連し外交交渉成否の見透決定の時機に関する要望 」 、ロバータ・ウォルステッター著「パールハーバー ―警告と決定」、(4)「昭和二万日の全記録」、アンソニー・マクカーテン「ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男」、大本営陸軍部大東亜戦争開戦経緯<4>

アメリカ・イギリスはなぜドイツを嫌うのか。

第一次世界大戦でドイツの潜水艦にアメリカ人客を多く乗せた客船ルシタニア号を撃沈されたこと、ナチスによるユダヤ人虐殺等などが考えられる。ただそういった問題が絶えない欧州や枢軸国を蔑視し(➡なぜ戦争が起きるのか。)、アメリカはあえて中立を守っていた。ところが世界的な集団安全保障体制の構築を主導したルーズベルトの隔離演説以降、米国の枢軸三国に対する敵意はむき出しになった。

なぜ戦争が起きるのか。

ただその欧米の問題も含め根本を言えば人種差別が全ての紛争の発端である。ドイツ人はアングロサクソンを蔑み、対してイギリス人はドイツ人のアラを探す。同じアングロサクソンでも英国人は米国人を侮蔑し、欧州人はアジア人を見下す。そもそも満州事変、支那事変は中国人が大陸の優越心から島国日本を見下していたため衝突が大きくなったのが一因である。そして一時は日本だった半島の韓国でさえ、日本には逆上し中国に諂う。人種差別が少ないと云われている国内でさえ、部落差別、女性差別はもちろんのこと、戦前の五・一五事件やニ・二六事件といったクーデターなども農村差別・地方差別が一因であり、東京大空襲が起きた時には地方の村民が喜んだという証言すらある。

逆にセオドア・ルーズベルト米大統領は「日本は本音では、ロシア人、イギリス人、アメリカ人、ドイツ人など白人が全員『ホワイト・デヴイル(白魔)』で、日本人より劣っていると思っている。日本人は侵略の歴史を持つ白人種を、全て嫌悪している」と感じていたという。田崎花馬はハワイ生まれの日系移民二世だが、1936年日本に渡り軍に入隊した。日系移民に対する差別への復讐が軍入隊の動機だった。大東亜戦争は白人による露骨な人種差別からアジア人を解放するという名目で実行された。このように差別のない世界はこれまでなかったといってよい。国が富み、いくら歴史を知ったとしても、紛争を無くすことは極めて難しい。

参考:ジェラルド・ホーン「人種戦争―レイス・ウォー―」(祥伝社)、西川秀和「フランクリン・ローズヴェルト大統領の「隔離」演説」

ピンバック: 西田昌司議員の陰謀思想が手に負えない件 – 萩高STUDIES